- ホーム

- 岡山医療生協80年記念ページ

岡山医療生協は、「いのちと心を大切にします」と理念のもと二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、いままで様々な平和活動を展開してきました。そして戦後そして被爆80年の節目にあたる2025年に「戦後・被ばく80年平和活動実行委員会」を立ち上げました。この委員会は、平和な時代に生まれ、教育を受け、仕事を選び、家庭を築くことができる現在の恵まれた環境が、どれほど多くの犠牲と祈りの上にあるのかを再認識し、その思いを引き継ぎ、伝えていくためのものです。

今、世界ではかつてないほど平和の危機が迫っています。80年前の戦争の記憶を風化させず、次世代へと継承していくという強い使命感をもって取り組んでいきたいと思っています。2025年8月の原水禁世界大会への参加をはじめ、様々な研修・行事を企画しています。特に若い世代に対し、80年前に何が起こっていたのか、平和とは何か、生きるとは何かを共に学び、語り合う場を提供できればと思っています。

こんな企画を準備中

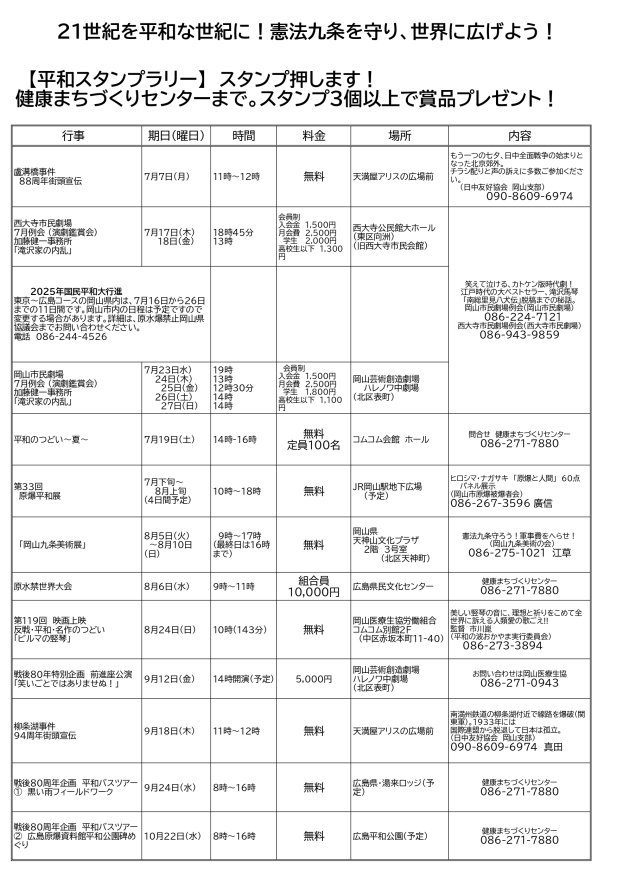

平和の行事年間カレンダー

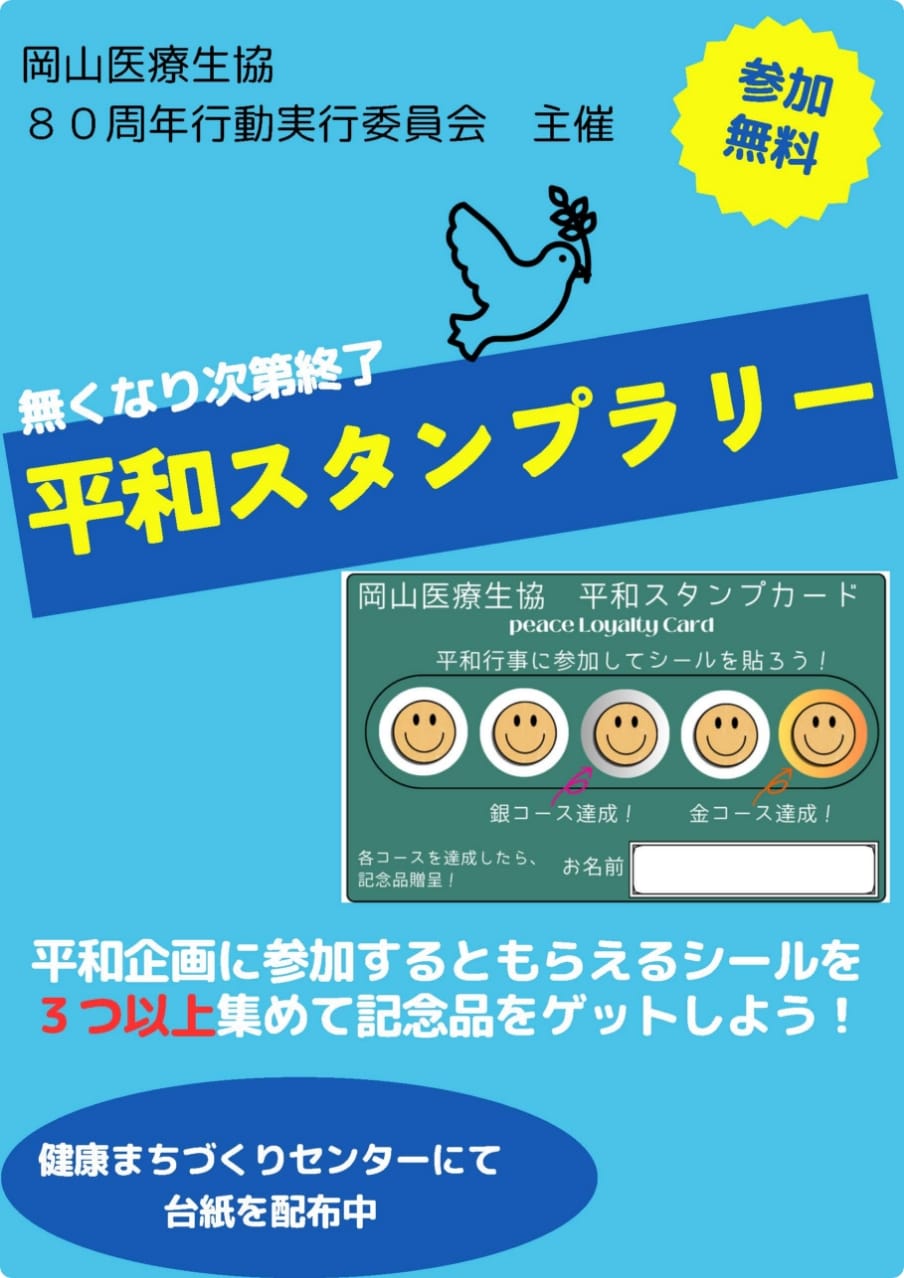

今年は年間カレンダーの通り、多くの平和企画を予定しています。おすすめ企画はぜひご覧ください。各企画に参加するたびにシールを貼りつけ、その数によって記念品がもらえるスタンプラリーも行います。スタンプラリーの案内とシートはこちらからダウンロードできます。

おすすめ企画&開催報告

年間カレンダーの中から

特徴あるイベントをピックアップ。

画像をクリックするとイベントの詳細や開催報告をご覧いただけます。

戦後80周年企画平和のバスツアー

平和記念公園ガイド(2025年10月22日)

2025年は、戦後そして被爆80年の節目です。平和活動実行員会では、現地で思いを馳せるような様々な企画を実践しています。今回の平和記念公園ガイドも多くの参加がありました。以下参加者の感想です。 平和記念公園は中学生時代にも平和学習で訪れたことがあり、戦争の歴史や悲惨さについてはある程度学んでいたつもりでした。印象的だったのは平和記念公園に集まる人の多さです。国内外から幅広い世代の人々が数多く来場されていました。戦後から80年経った今でも、国や世代をこえて、これだけ多くの人々が平和に関心を持ち、集まっているという事実に驚きました。平和記念公園の碑めぐりは、広島民医連職員の方々に案内をしていただきました。職員の知識の多さだけでなく、平和に対する熱量に、自分はまだまだ学習も思いも足りないことを実感しました。

原爆ドームでは、崩れた瓦礫やむき出しの鉄骨から当時の恐怖や苦しみを感じられ、自分がこの場で被害を受けていたらと想像すると胸が締め付けられました。当時、原爆ドームは、平和を求めるシンボルとして残すべきという意見と、被爆の惨事を思い出すため取り壊した方が良いという意見で対立していたそうです。平和を願うとともに、今でも心を痛めている人がいるということも知っておく必要があると感じました。今回の研修を通し、平和の学習とは講演や現場見学、教科書を通して戦争の恐ろしさを学ぶだけでなく、当時の様子を想像し、自分の立場に置き換えて感じることだと知りました。これからも平和を願う気持ちを忘れずにいたいと思います。

第56回辺野古支援・連帯行動

(2025年10月2日~4日)

岡山医療生協は、2025年10月に開催された「第56回辺野古支援連帯行動」に参加しました。全国からは30人を超える参加者が集まり、現地視察やグループワークによる意見交換を行いました。以下参加者の感想です。

★普天間飛行場・嘉手納飛行場視察

「世界一危険な飛行場」とも呼ばれている普天間飛行場は住宅地に隣接しており、周囲には保育施設や学校もあります。過去にヘリ墜落事故が起きた沖縄国際大学も見ることができました。航空法では滑走路から建築物への距離や高さに関する規定がありますが、基地周辺ではそのような法令も守られていない現状があり、実際に事故も発生しています。視察中には航空機の離着陸にも遭遇し、騒音問題の深刻さを体感しました。

★辺野古新基地の現場視察

普天間基地返還の代替施設として建設が進められている辺野古新基地の現場を視察し、現地の方々と共に行動しました。新聞やニュースで見ていた光景が、目の前で現実として繰り広げられており、最後まで抵抗を続けた方が警備員に運ばれていく姿も目の当たりにしました。また、船で海上視察も行うことができました。海上でも海上保安庁や警備の方による厳重な警備体制が敷かれており、抗議のためにカヌーで海に出た地元の方々が海上保安庁に連行される場面も目の当たりにしました。沖縄の自然豊かな環境を、山は大きく切り崩され、海は埋め立てられています。辺野古の海は珊瑚礁が広がり、ウミガメやジュゴンの生息地でもあります。埋め立て工事は進んでおり、生態系にも深刻な影響を及ぼす可能性もあり、自然との共生を考えるうえでも大きな課題だと感じました。

★沖縄戦時に使用された自然洞窟「アブチラガマ」訪問

太陽の光もほとんど入らない中で懐中電灯を片手に270メートルの洞窟を歩きました。住民の避難所でしたが、米軍の進行により軍民同居となったこの洞窟では、爆風で飛んだ金属片や焦げた壁がそのまま残されており、戦争の悲惨さを肌で感じました。いま「専守防衛」を掲げる日本が、世界でも有数の防衛費を計上している現状に強い違和感を覚えました。米軍の活動は沖縄にとどまらず、全国各地の飛行場でも行われていることも知り、自分たちの生活に直結する問題として捉える必要があることを強く感じました。自分ごととして考えることの大切さを痛感し、今後自分にできることを模索し、行動に移していきたいと思いました。

戦後80周年

企画平和のバスツアー

黒い雨フィールドワーク(2025年9月24日)

ジャーナリストの小山美砂さんのご案内のもと、広島県湯来町で「黒い雨」フィールドワークに参加しました。実際に黒い雨が降った地域を歩き、当時を知る住民の方々から直接証言を伺いました。湯来町は爆心地から約18〜30kmの範囲に位置し、黒い雨が降った地域のひとつです。

しかし、川を挟んで一方は原爆手帳が交付され、もう一方は対象外とされるなど、同じ地域でありながら不公平な取り扱いが続いてきました。「同じように雨を浴びたのに、なぜ支援に差があるのか」という住民の声に触れ、地理的な線引きなどでは測れないことを強く感じました。この問題は、2021年の「黒い雨訴訟」広島高裁判決によって大きく前進しました。国が指定した区域外の方々も被爆者援護の対象と認められ、翌2022年から新たな原爆手帳の交付が始まっています。一方で、岡山では同様の訴訟が始まっており、被爆者援護のあり方をめぐる社会的議論はまだまだ続くのだと学びました。

証言の中には、理解が得られず不安を抱えたまま長年過ごしてこられた方もいらっしゃいました。お話を聞きながら、病歴や症状だけにとどまらず、その人の人生や社会的状況も含めて理解し、支援することの重要性を改めて認識しました。

今回の研修を通して、被爆者の歩んできた歴史と現実を正しく受け止めることが、私たちの業務にも直結する学びであると実感しました。今後も一人ひとりの声に耳を傾け、地域の方たちとの関わりのなかで、その思いを丁寧にくみ取る姿勢を持ち続けたいと思います。

国民平和大行進

(2025年7月16日~)

毎年開催されている平和運動「国民平和大行進」が、7月16日から岡山県内でも始まりました。広島と東京を結ぶこの行進は、核兵器廃絶と平和憲法を守る思いを訴えながら全国各地をリレー形式で歩きつなぐ取り組みです。岡山県内で開かれた出発集会には市民や様々な団体のメンバーらが集まり、「核のない未来を」と横断幕を掲げながら歩みを進めました。参加者は「世界で核廃絶を求める声が高まる中、地域から平和の願いを発信したい」と語ります。猛暑の中でも笑顔で手を振る人々の姿に、沿道からも拍手や声援が送られました。県内各地を通過し、平和のメッセージを広げながら8月の広島へとつながっていきます。

2025年度の取り組みは岡山医療生協の機関紙「健康と生活」でも掲載しています。

(健康と生活9月号)

その他企画については、年間カレンダーをご覧ください。

原水爆禁止2025年世界大会へ参加

(2025年8月6日)

世界では、被団協のノーベル平和賞受賞や、米国によるイラン核施設攻撃への反対デモ(タイムズスクエア前)など、核廃絶への意識が一層高まっています。今年の原水禁世界大会には、欧米から200名を超える参加者がありました。

一方で、世界的に自国の利益を優先する動きが強まるなか、日本でも自国重視の声が広がっています。歴史の教訓を振り返ると、平和は決して当たり前に続くものではありません。何もしなければ記憶は風化します。現状の平和を守るには、私たち一人ひとりの意識と行動の変化が欠かせません。

平和について語り、行動することは簡単ではありません。それでも、全国では多くの高校生が自ら学び、考え、行動しています。今年の愛知県平和行進では、中高生の飛び入り参加もあったと聞きます。若い世代が勇気を出して行動しているのに、私たち中年世代が沈黙していては恥ずかしい。「沈黙は容認と同じ」です。私自身も行動に移したいと思います。

事業所社保平和委員会の委員長として、一人でも多くの職員が学びに参加できるよう努めます。偏った情報だけでなく、多様な考えに触れ、それぞれが自分の言葉で伝え合える文化をつくること。それこそが、平和のバトンを次世代へつなぐ道だと考えています。

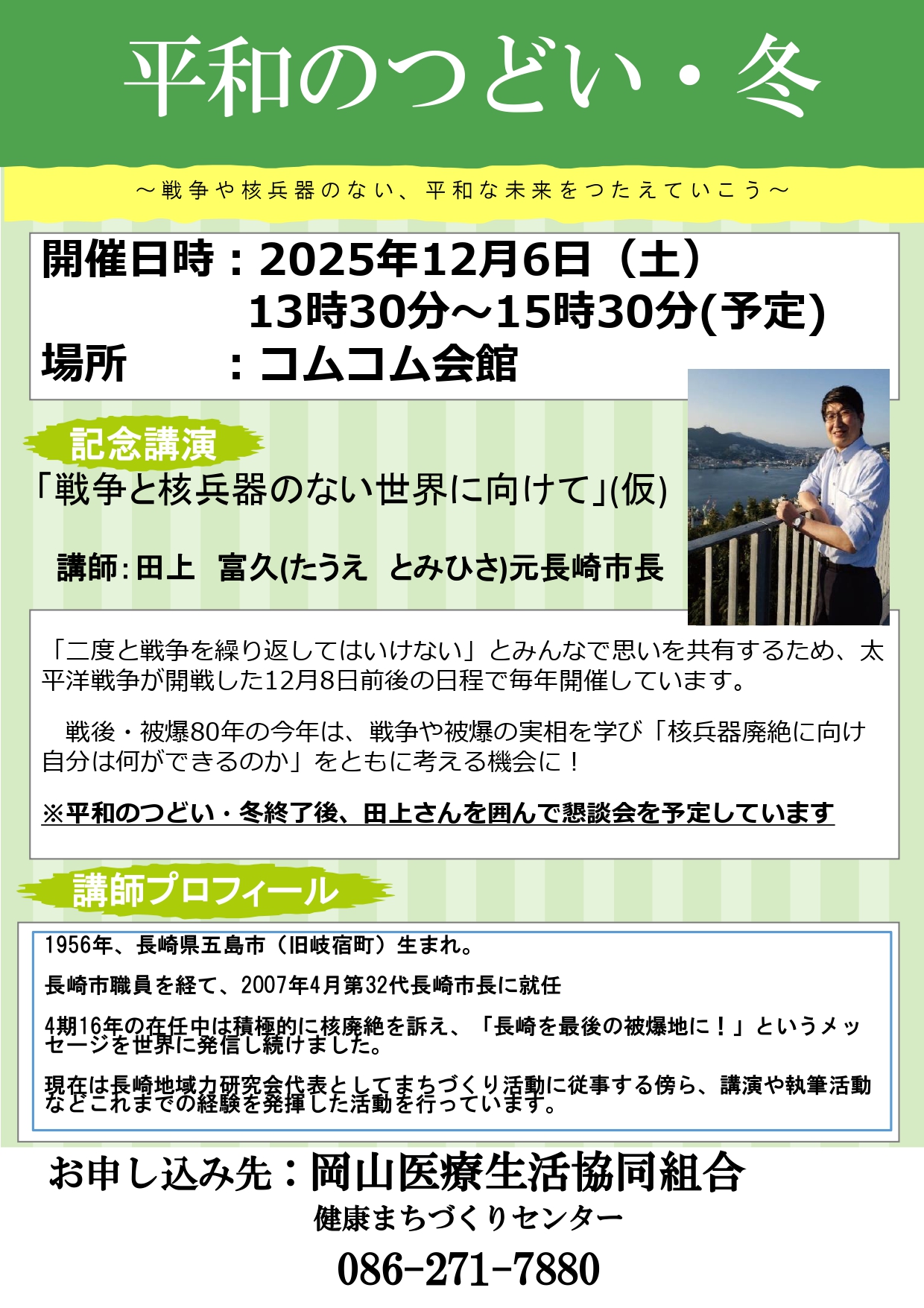

2025年12月6日(土)

平和のつどい・冬

お申し込み方法

最新の情報は年間カレンダーからご確認ください。

お問い合わせ・お申し込みは、岡山医療生協健康まちづくりセンター(電話:086-271-7880)までお願いいたします。

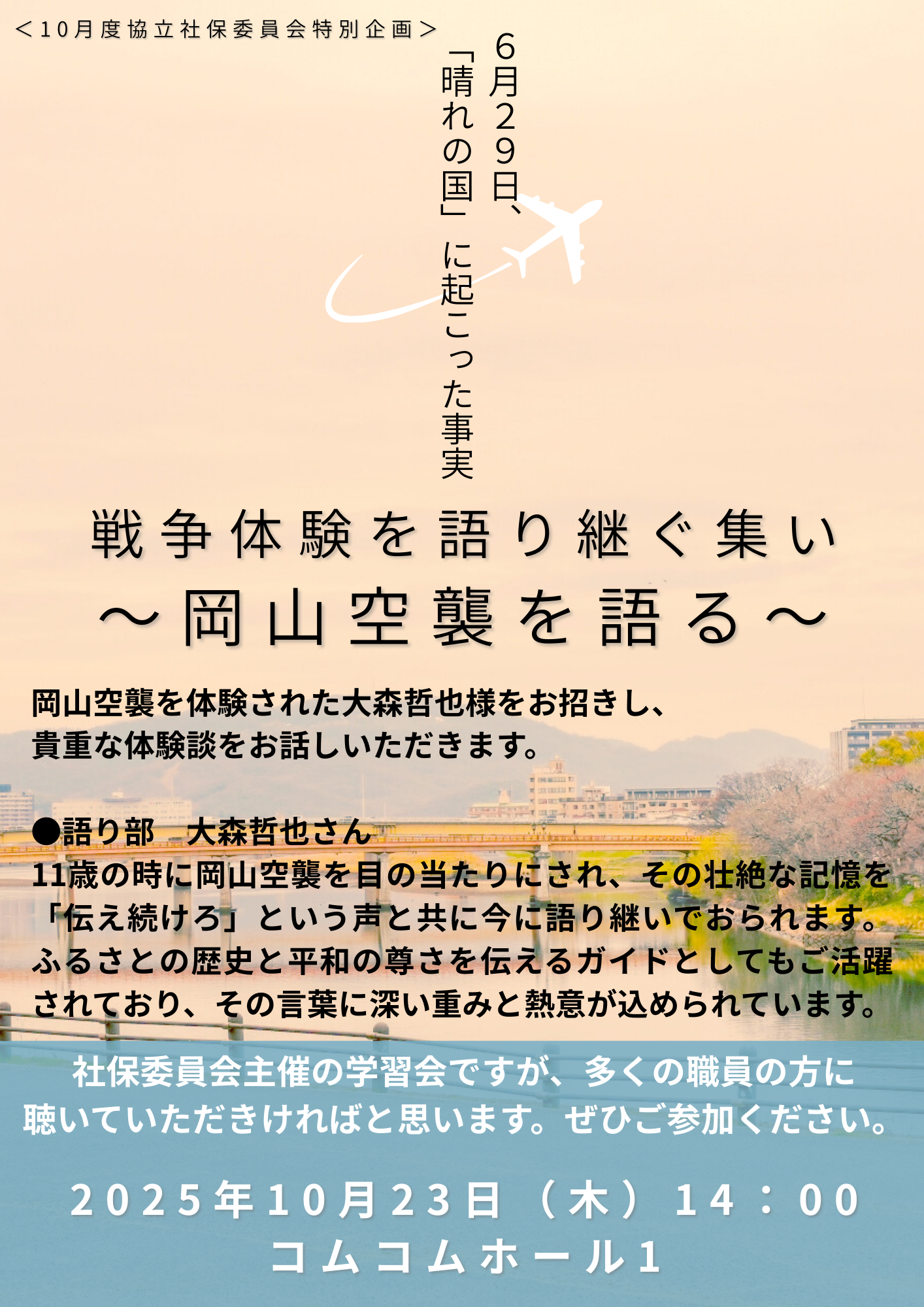

2025年10月23日(水)

戦争体験を語り継ぐ集い

お申し込み方法

最新の情報は年間カレンダーからご確認ください。

お問い合わせ・お申し込みは、岡山医療生協健康まちづくりセンター(電話:086-271-7880)までお願いいたします。

Stamp Rally平和のスタンプラリー

スタンプラリーの案内とシートは以下からダウンロードができます。

ご質問・ご不明点は、岡山医療生協健康まちづくりセンター(電話:086-271-7880)まで、

お気軽にお問い合わせください。